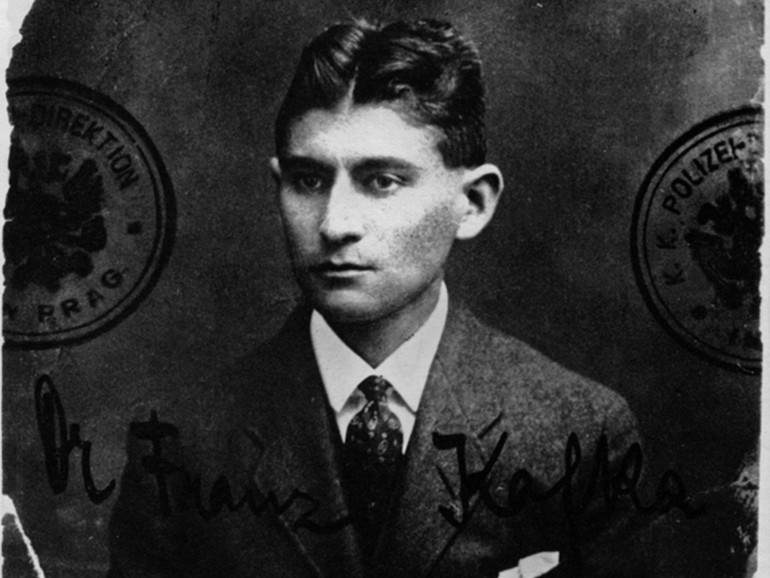

Cercando il senso perduto. Kafka a cento anni dalla sua scomparsa

Una impressionante, terribile preveggenza fa di Kafka un esempio di come la letteratura abbia un peso evidente nella realtà

“Il fatto che non ci sia altro che un mondo spirituale ci toglie la speranza e ci dà la certezza”.

Questo frammento di Kafka, raccolto dal compianto Roberto Calasso -uno che ha studiato a fondo il pensiero dello scrittore boemo- in “Aforismi di Zürau” (Adelphi, 2004) ci dice molto della sua visione del mondo a cento anni dalla scomparsa.

L’autore di “La metamorfosi,” degli incompiuti “America”, “Il castello”, de “Il processo”, pubblicato postumo, è stato in qualche modo imprigionato dai modi di dire, per cui “situazione kafkiana” sta a significare un groviglio di contraddizioni e di eventi angosciosi di cui una persona rimane prigioniera. Ma l’uomo di Kafka è molto altro: è anche frammento perduto, spesso senza saperlo, dello chassidismo, vale a dire il pensiero religioso nato all’interno dell’ebraismo che predicava la discesa del Maestro verso gli ultimi e gli indegni per aiutarli a trovare la scintilla divina nascosta nella materia. Perché il contatto con quella indecifrabile materia segna l’inizio e la fine di colui che è consegnato al caso apparente, e deve fare i conti con la violenza, la sopraffazione e l’animalità.

Per questo Gregor Samsa, protagonista di “La metamorfosi” (1916) si ritrova un mattino trasformato in un inguardabile scarafaggio: a quel punto inizia il suo viaggio negli inferi della repulsione e dell’orrore degli altri. Il non lieto fine è anche un rimando alla caduta, al sacrificio totale, radicale, della vittima designata a salvare gli altri attraverso la sua morte.

Ma non è solo questo incontro tra Scritture, chassidismo e cristianesimo che fa di Kafka uno dei geni di una letteratura che mette in contatto occidente e oriente, materialismo e spiritualità radicale. Lo scrittore praghese ci presenta il salatissimo e anticipato conto dell’olocausto, con una storia che risale al 1914, più di vent’anni prima dello sterminio nazista. Il racconto “Nella colonia penale” (ve ne sono varie edizioni, Marsilio, Alter Ego, o, se si vogliono leggere anche altre storie, l’antica edizione Longanesi dei “Racconti”), parla di una diabolica macchina in grado di giudicare, seviziare, umiliare, uccidere malcapitati che non sanno neanche, come accade al protagonista di “Il processo” perché vengono inquisiti e condannati.

Una impressionante, terribile preveggenza che fa di Kafka un esempio di come la letteratura abbia un peso evidente nella realtà, e non solo nell’immaginazione e nella teoria: lo scrittore ci offre lo scenario non dell’eroe a tutto tondo, ma di un poveretto qualunque costretto a fare i conti con la violenza non dichiarata di una società che si fa sempre più, e anche questo va ascritto ai meriti profetici di Kafka, burocratica, efficientistica, anonima e legata solo all’interesse materiale, contrabbandato da ricerca del bello, vita comoda, senza pensieri.

Senza mai la perdita della speranza: in un altro suo aforisma lo scrittore mette bene in chiaro come la materia debba essere considerata la prova della lotta tra il bene e il male, tra il bello, inteso in senso globale, e l’orrore: “Non vi è nulla altro che un mondo spirituale; ciò che chiamiamo mondo sensibile è il male in quello spirituale e ciò che chiamiamo male è soltanto una necessità di un momento nella nostra eterna evoluzione”.

E non sarà sfuggito al lettore che qui Nietzsche, Darwin, il nichilismo e il materialismo non sono negati o al contrario celebrati, ma visti come fasi di un passaggio doloroso e necessario. E non è il solo, basterebbe rileggere Flannery O’ Connor, Dostoevskij, Marilynne Robinson, Malcom Lowry, o la nostra Elsa Morante per capire come il cammino verso l’Altro sia partecipazione al sacrificio e alla rinascita.